要問今年國內云計算業務增長哪家強?

答案無疑是在政企數字化領域大單不斷的三大運營商。

智東西9月1日報道,三大運營商近期輪番上陣拿下億元級大項目。今年6月底,中國移動剛剛中標了1.06億元的綏化市數字政府建設項目;7月底,中國聯通牽頭的聯合體又中標了2.8億元的深圳市體育中心智慧工程大單;8月初,中國電信、中國移動、中國聯通等組成的聯合體又中標了5.15億元的山西智慧能源項目;8月底,中國電信控股的子公司又中標了5.05億元的雄安新區政務云服務項目……

一邊大單繼續滾動更新,一邊最新財報印證了其上半年羨煞眾人的成績。

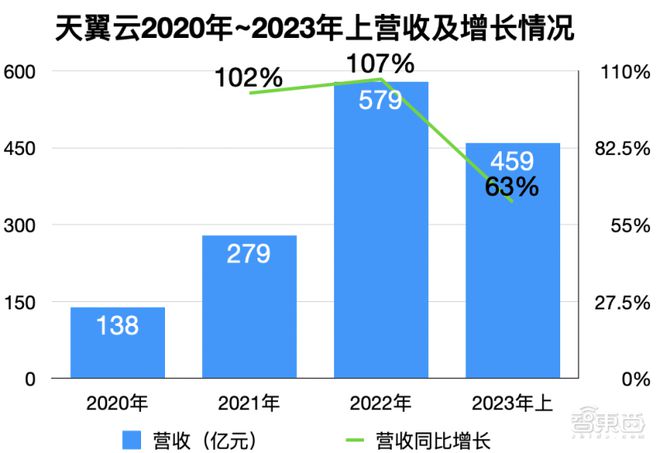

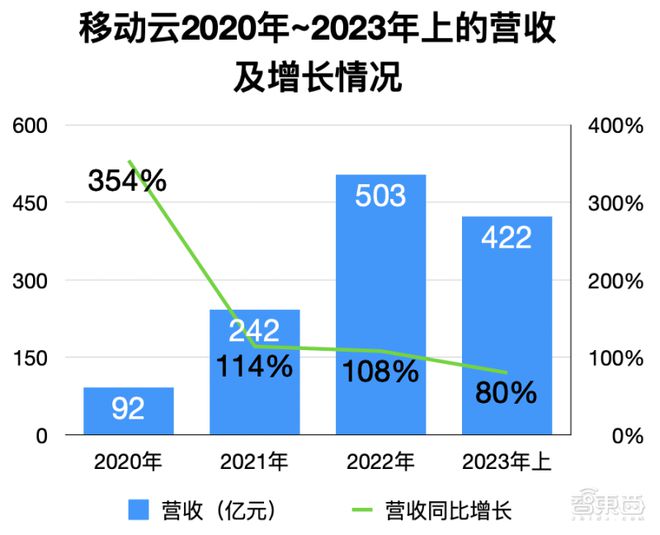

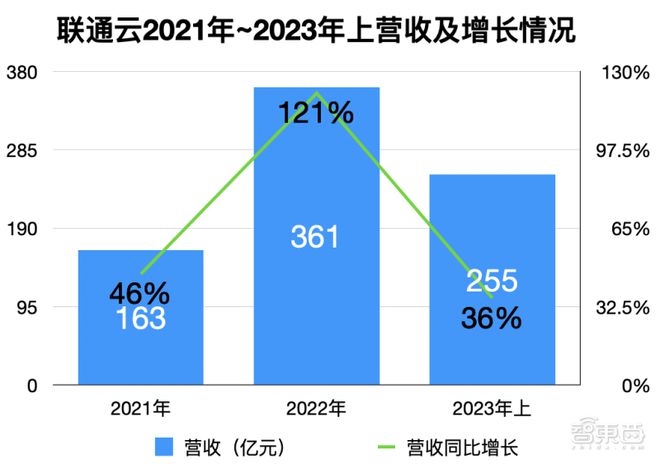

2023年上半年,天翼云、移動云、聯通云營收分別達459億元、422億元、255億元,同比增長63%、80%、36%。由于政企業務的回款大量在下半年,預計2023年三大運營商云業務的增速將更高于上半年,天翼云高管預計其2023年目標收入將超過千億元。

從市場格局來看,三大運營商已經在互聯網云大廠主導的中國云計算市場里撕開一道口子。(《云巨頭面臨最強宿敵:收入翻番、橫掃大單、強勢踢館》)

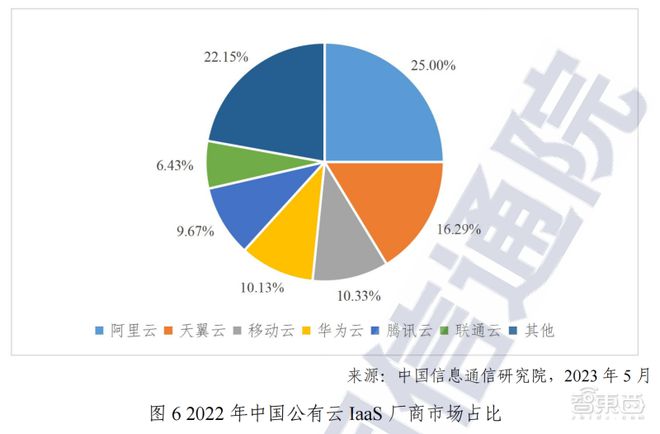

根據中國信通院2023云計算報告,阿里云、天翼云、移動云、華為云、騰訊云、聯通云在2022年占據中國公有云IaaS市場份額前六。這是首次天翼云和移動云兩家運營商同時在這一報告的同類統計中進入前三名,意味著整個云計算產業的市場格局可能已經被改變。

從信息面上來看,三大運營商勢不可擋,已經在云計算市場呼風喚雨。

然而,“欲戴皇冠,必承其重”,運營商也面臨重重鮮為人知的重重挑戰。業內人士告訴智東西,云業務營收爆發的背后,運營商們很有可能面臨著為互聯網云大廠“打工”的尷尬處境,也不得不成為地方緩解財政危機的“血包”,從總部到地方盤根錯節的利益關系也使其步伐受困。

透過現象看本質,三大運營商云業務增長的背后邏輯是什么?究竟是誰在用運營商的云?運營商云業務的實際賺錢能力如何?

本文對此進行了深入探討。

一、狂飆的運營商云:IaaS規模爆發,“下沉”政企業務立功

當下,生成式AI及大模型無疑成為云計算領域的最大變量,但這并不是三大運營商云業務的最主要收入增長動力。從大量的一線市場數據和產業人士訪問中我們得知,三大運營商在云計算領域收入大漲,主要靠的是IaaS(基礎設施即服務)服務和政企市場。

1、從一線到“下沉”市場,運營商政企市場爆發

多位產業人士告訴智東西,運營商云業務實現大幅增長,主要得益于其在政企數字化市場完成了從一線市場到三四線城市的快速“下沉”拓展,帶來新增量。

很多產業人士知道,近年來三大運營商在大安防、ICT、軟件平臺、IDC(數據中心)等領域拿下了眾多總包大單。比如中國移動2023年上政企市場收入達到1044億元人民幣,同比增長14.6%;政企客戶數達到2430萬家,凈增110萬家。這些項目為運營商云業務的發展提供了肥沃土壤。

照慣例這些項目中的云服務包會分給互聯網云大廠,但隨著運營商的自有云發展起來,后者“近水樓臺先得月”。實際上,運營商很多云業務并不是靠天翼云等子公司直接出面競標拿下,而是通過這些五花八門的政企數字化項目取得。比如,開篇列舉的大單就主要涉及的是政府、建筑、能源等政企領域。

根據行業垂直媒體“數說123”統計的2023年上運營商拿下的千萬元級別政企大單,這些大單覆蓋了政務、公檢法司、醫療、應急、教育、金融、物流、能源、住建等多個領域。這些訂單的中標者既可能是天翼云這樣的云計算子公司,也可能是直屬的集成商,也可能是江蘇移動信息系統集成公司這樣的省級集成商。

▲大運營商旗下省分系統集成公司千萬元以上大單明細(圖源:數說123)

集成商子公司對三大運營商的云業務來說太重要了,從頭部一線市場到地方級下沉市場都有體現。

從往年的數據來看,運營商大多通過主體公司及旗下的中電信數字(電信)、中移系統集成(移動)、聯通數字科技(聯通)等集成公司拿大單。而在2023年,越來越多的地方運營商子公司沖出重圍,尤其是江蘇移動信息系統集成公司(移動)、中電鴻信(電信)、浙江公眾信息產業(電信)等江浙一帶的地方集成商金額最大,而東北、中部及西部地區的項目單量也在猛增。

這意味著,運營商在全國各地成功“下沉”,用一張細密的渠道網絡網絡的全國二三四線城市的政企數字化長尾市場。

頭部市場仍是運營商云的主體,而海量的長尾市場匯聚起來體量巨大,為其帶來新的市場增量,這是運營商云爆發的背后邏輯。

2、靠IaaS鋪規模,加大智能算力供給,投資PaaS布局未來

盡管運營商云在加速PaaS(平臺即服務)、SaaS(軟件即服務)能力的搭建,但其主要的收入來源還是IaaS。

三大運營商的IaaS建設遍布全國,這些布局為包括AI大模型在內的大量上層PaaS、SaaS提供了基座。根據2023年上的財報,中國電信對外IDC機架達53.4萬架,智能算力更是同比增長62%至4.7EFLOPS,通用算力達3.7EFLOPS;中國對外可用 IDC機架達到47.8萬架,凈增1.1萬架,算力規模達到9.4EFLOPS;中國聯通的機架也超38萬臺,聯通云池覆蓋200多個城市。

正如知名行研機構Gartner研究副總裁Sid Nag所說:“云已經從一項革命性的技術上升為一項革命性的業務。由于買家不斷地往云中添加更多應用并對當前的應用進行現代化升級,IaaS已成為推動SaaS和PaaS增長的驅動力。”

值得一提的是,今年天翼云在中國信通院報告中的公有云PaaS層面也排名提前,趕超百度智能云,僅次于阿里云、華為云、騰訊云,位居第四,這是首次出現。

從天翼云在PaaS領域的投資力度,可見其野心不小。天翼云近年來構建了場景算法超5500個的星河AI算法平臺底座,推出百億級參數的星河通用視覺大模型2.0,發布生成式語義大模型TeleChat等。根據財報,2023 年上半年天翼云研發費用為人民幣 41.4億元,較去年同期增長27.2%,據稱:“主要原因是公司堅持以科技創新為引領,圍繞云計算、AI、安全、量子、5G 等重點領域。”

雖然PaaS領域的收入暫時不大,但加大這一領域的研發能夠助運營商云在IaaS層面更貼合客戶業務需求。

縱觀當下的全國數字化進程,“東數西算”工程加快推進,各地數據要素市場加快建立完善。作為“國家云”,運營商無疑成為國家算力工程中的“鏈長”。

而經過三年“云改數轉”,運營商已經通過深扎政企市場、做大IaaS規模、大舉投資新技術,拿出了扮演“鏈長”角色的實力,跑出三年極速增長的“大賣”趨勢。

▲天翼云近三年來的營收及增長情況

▲移動云近三年來的營收及增長情況

不過,尚不清楚運營商的營收統計中核心云業務占比如何。作為“總包商”角色,天翼云等很可能將集成項目中涉及的ICT、安防攝像機、軟件平臺等收入都列入營收;而為了在IPO中提高估值,業內人士稱運營商的云業務收入統計很可能采取的是寬松口徑。

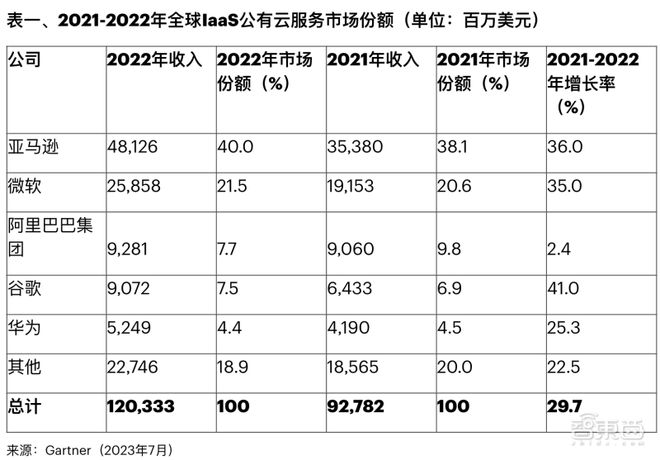

與此同時,運營商云在國外市場的發展仍有局限。知名行研機構Gartner的報道顯示,2022年全球IaaS公有云服務市場突破1000億美元,前四名分別是亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌和華為,占據了80%以上的市場份額,側面印證了運營商與阿里云等互聯網云大廠的體量仍有不小差距。

▲2021~2022年全球公有云IaaS市場份額(圖源:Gartner)

二、云業務爆發背后,運營商困在“包工頭”角色里

運營商云業務的營收增長毋庸置疑,但其也面臨“包工頭”角色危機。

運營商被公認為是最適合做總包商的一大人選,主要由于其國企背景、多年政企市場經驗、遍布全國的渠道網等。正因為此,阿里云、騰訊云等云大廠紛紛采取“被集成”策略,放棄與運營商在政企項目中正面競標,退而聚焦核心產品研發推廣。

但總包商的角色并不好承擔。業內人士告訴智東西,云業務營收爆發的背后,運營商們很有可能面臨著為互聯網云大廠“打工”的尷尬處境,也不得不成為地方緩解財政危機的“血包”,自身總部和省級分公司的復雜利益糾葛也使其步伐受困。

這些盤根錯節關系帶來的困擾,是運營商云業務爆發的B面。

1、拿下億元級大單,運營商恐在“給云大廠打工”

作為總包商,運營商可能會將軟件、云、工程實施等各個板塊的項目包分出去。運營商集成阿里云、騰訊云等云服務后,這些云廠商賺得錢不減反增。運營商很可能在很多項目中淪為互聯網云大廠“打工”。

在今年的云計算產業,阿里云更加賺錢了,百度智能云以及國外的谷歌云也首次扭虧為盈。比如阿里云在執行“被集成”等策略后,在2023年第二季度經調整EBITA利潤增長106%至3.87億元,可以說利潤率大大增長。運營商云賺錢能力如何?這還要打上一個問號。

以開篇提到了2.07億元深圳市體育中心改造提升工程項目智慧工程為例,其中標方雖是聯通數字科技有限公司牽頭,但騰訊云計算(北京)有限責任公司也是三大成員之一。騰訊云大概率會承擔其中的AI智能子平臺、物聯網子平臺、GIS子平臺、大數據分析子平臺等高端的數字平臺云服務,聯通云也可能提供一些力所能及的云服務,而復雜的系統采購、安裝、施工、調試、維保等環節則由聯通去鋪人墊錢。

當然,運營商正在盡力與云大廠建立更加彼此有利的合作。最近中國聯通和騰訊聯手成立了一家合營公司,雙方主要就內容分發網絡 (CDN) 和邊緣計算業務等業務進行合作;而在不久之前的7月25日,中國聯通提名百度智能云總裁沈抖擔任公司董事。可見運營商與互聯網云大廠正在建立更緊密的合作,以此實現更加均衡的利益分配。

中國移動、中國電信、中國聯通尚未公布云業務的盈利情況,可以猜測這是一筆較難理清的賬目。

2、運營商為地方財政提供”血包“,但亟需自我輸血能力

全球經濟下行環境下的地方財政緊縮,運營商面臨的是更大比例的墊資和更滯后的回款。

由于國企背景,運營商是東數西算中推動全國算力調度平臺的主力軍。業內人士告訴智東西,當下全球經濟下行,國內多地財政也受大環境影響面臨緊縮,三大運營商成為新基建的一大主力軍,為地方財政形成了一個紓解壓力的緩沖地帶。

運營商投建云網基礎設施,又在地方數字化項目中積極競標,能利用市場資金緩解地方財政壓力,同時推動政企數字化轉型進程。運營商充當了地方加大數字化投入的“血包”,但這些項目什么時候能給運營商回血仍是時間問題。

鎧甲有時候也是軟肋。三大運營商遍布全國的集成商子公司在為其開拓市場的同時,利益分配不均的矛盾也在激化,阻礙其自我造血。

運營商的網絡層次豐富,覆蓋主體公司、集成商子公司、專業領域子公司、省級子公司、地方級子公司等多個層級。當下,集成商子公司、省級子公司正成為拿大單的主力,而地方分公司則需要做好業務支持、項目保障、增加收入等工作,缺乏自身業務發展的抓手,只能淪為小卒。為了獲得更多的盈利空間,運營商各層級內部公司之間的競爭也在激化。

巨大臃腫的架構消耗大量的管理成本,壓縮運營商的實際到手利潤,令其在“輸血”地方時難免出現自顧不暇的尷尬時刻。

3、同質化競爭,運營商與地方集成商競爭謹防極端化

三大運營商之間同質化競爭激烈,同時一些地方扶持的集成商也對其造成威脅。

三大運營商經常在很多項目中打得不可開交。比如在1.06億元的黑龍江綏化數字政府項目中,中國移動戰勝了中國電信派出的天翼云、中國聯通的聯通數科黑龍江分公司,后兩者在“符合性審查階段”就因“技術部分實質性內容評審不通過”原因被踢出局。

就在今年8月,中國電信被中國移動在一紙投訴免去2億元大單的中標資格,丟掉江蘇南通的“創建全國社會治安防控體系示范城市前端感知點位建設采購項目”訂單,可見雙方的博弈十分激烈。

運營商面臨的對手不僅彼此,還有地方政府扶持的其他集成商企業。比如在近期湖北省6245.05萬元的“隨州城鄉數字經濟一體化建設項目“中,參與其中的三大運營商卻都沒中標,而是湖北省楚天云科技有限公司拔得頭籌,這是由國企湖北聯投集團與央企中國信科集團聯合組建的公司。

在服務同質化競爭背景下,三大運營商不得不在地方政府、工程商、區域子公司等方面多方斡旋,經營好盤根錯節的關系,耗費大量人力物力。

結語:云業務爆發背后,數字化”鏈長”道阻且艱

運營商的政企業務底盤足夠大,這為其自營的云業務提供了地基。隨著云業務的產品體系逐漸完善,運營商在將一些難以承擔的云業務分包給阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云的同時,也不斷推廣自有云業務,從而帶動業務規模的不斷變大。云服務是一個規模生意,運營商全國毛細血管般的渠道網絡為其云業務規模擴大提供了有利條件。

與此同時,運營商也面臨著來自云大廠、地方、集成商以及自身內部的眾多挑戰,“盤根錯節”的關系需要消耗更多的時間和資金成本。如何兼顧國云的“鏈長”職能,同時發揮出“第二增長曲線”的商業價值,都為三大運營商提出了更高的管理和運營要求。