2019年6月6日,工業和信息化部發放四張5G商用牌照,標志著我國正式進入5G商用時代。

到今年6月6日,5G商用將滿五年。移動通信技術大約十年一代,五年是承上啟下的關鍵時間節點。截止當前,我國已建成全球規模最大的5G網絡,5G用戶滲透率突破50%,并打造了數以萬計的行業應用案例。

展望下一個五年,5G行業應用進入深水區,5G-A帶來了數實融合、通感一體、星地融合等新能力,將成為工業互聯網、低空經濟、衛星通信等創新應用的底層支撐。

鑒于此,C114特策行業專題“5G五載·智啟未來:從連接到賦能的跨越”,邀請行業高層專家撰文,縱論5G時代的成績與挑戰、發展與未來。

特約撰稿人:中國電信研究院戰略所副所長 劉軍

C114訊 6月4日消息 5G發展自初期部署已歷經五年,產業鏈各方,包括網絡運營商、平臺公司、終端廠商、垂直行業應用解決方案提供商、以及人工智能、自動化等領域的技術公司,結合自身的資源稟賦,多方合作,協同創新,共同構建能力與生態。

一、全球5G發展現狀與特征

從網絡技術來看,5G正式進入 5G-Advanced 演進階段。5G-A已從三大主要應用場景eMBB、mMTC、uRLLC擴展為沉浸實時、智能上行、工業互聯、通感一體、千億物聯和天地一體等六大應用場景。從市場發展看,5G應用發展的核心驅動向B端轉移,創新應用與商業模式驅動新一輪增長。《愛立信移動報告》顯示2023年行業市場的蜂窩物聯網連接設備將達30億,已遠遠超越全球智能手機出貨量(11.74億部)。5G垂直行業應用不斷向縱深拓展,各項新技術不斷融入設計、生產、管理、服務等各個環節,在各行各業提供基于場景化的智能應用方案,實現了價值的不斷增長。

特征一:全球5G網絡快速覆蓋推動5G滲透率、數據流量雙提升

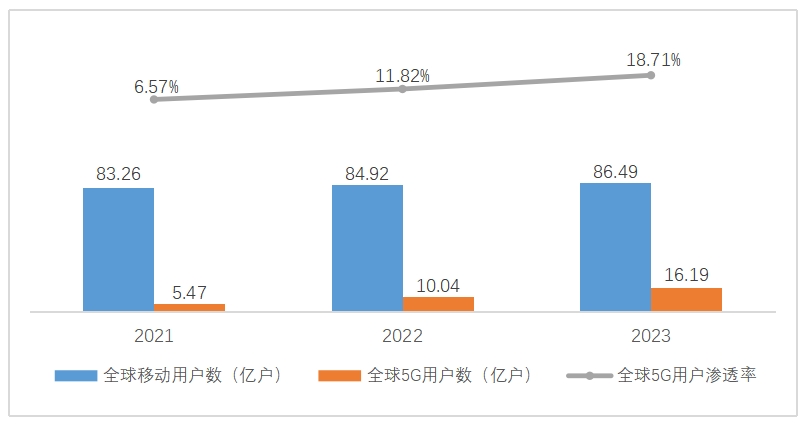

5G網絡快速覆蓋推動5G滲透率不斷提升。2023 年全球5G基站累計部署總量超過 517 萬個,年度新增 153 萬個、較 2022 年新增量持平。截至2024年1月,已有101個國家的261家運營商推出了商業5G移動服務。在5G基礎設施的推動下,5G滲透加速提升。GSMA數據顯示,全球移動用戶數2023年達到86.49億戶,全球5G用戶以北美、東亞為主,滲透率加速提升至18.71%,在拉美、印度等地區的拉動下,增速仍達61.20%。

全球移動用戶及5G用戶情況

數據來源:GSMA Intelligence

5G通過多元套餐深度挖掘存量用戶價值,驅動全移動數據流量持續增長。相較4G,運營商在提供5G服務的過程中通過無限流量、媒體套餐等多元套餐,以及API、網絡切片等高級服務提升用戶體驗,推動數據流量不斷增長。GSMA預測,2023年至2030年間全球移動數據流量將以23%的復合年增長率持續增長。

提供和不提供5G套餐的運營商占比

數據來源:愛立信

特征二:全球5G專網從測試走向網絡部署,制造、能源、港口仍是5G發展進展最快的垂直行業

企業專網需求逐漸明確,5G專網從測試走向商用落地。5G專網是面向企業客戶服務的關鍵基礎設施,是實現數智化轉型的重要推手。根據Omdia,截至2024年Q1,全球五年已開展1915個專網項目,5G滲透率達70%,網絡形態以混合專網為主,占比達93%。2023年專網商業落地項目達32%,較上一年提升5%,測試項目占15%,降低了6%,專網從測試走向商業落地。

制造業是全球5G發展五年來專網部署數量最多的行業(26%)。制造業中, 5G應用從視頻巡檢等外圍環節向研發設計、生產制造、運維管理、產品服務等核心環節穩步拓展,涌現出機器視覺質量檢測、現場輔助裝配等20大典型場景。2023年港口發展最快,增速達100%,在港口的港機遠控中,通過5G遠程操控龍門吊,可使港口運營企業龍門吊駕駛員數量壓縮2/3,節約人工成本70%,提高生產效率30%。

特征三:經歷5年的發展,5G頻段應用與分配仍在持續探索

6GHz仍舊是頻率儲備的討論熱點,大國競爭帶來應用的不確定性。據GSMA數據顯示,大約80%的5G部署都是在3.5GHz頻段附近。隨著5G業務的發展,急需新頻譜資源,2023年世界無線電通信大會(WRC-23)明確新增6GHz分段分區域用于IMT業務,未來產業預計將覆蓋全球57%以上人口, 全球的5G的頻率逐步回歸中低頻。但仍有部分國家地區選擇將此頻段用于非授權業務,將為未來全球產業發展帶來分裂風險。

專網專頻或成為未來行業專網發展的新模式。目前,全球已有37個國家和地區出臺或計劃出臺本地5G頻譜政策,美國較早啟動了針對公民寬帶無線電服務(CBRS)的專用頻譜試點和測試,以期實現頻譜在公眾、企業間的動態復用;而我國也早在2017年嘗試了專網頻段(1800MHz)的招標工作;2022年11月,工信部更是向中國商飛發放5G工業專網的試驗頻率。專網專頻或成為未來行業專網發展的新模式。

二、5G發展面臨的挑戰

中國運營商積極實施5G發展戰略,在巨額投資的保障下,我國5G覆蓋區域快速增長。三家運營商5G累計投資超過7300億元,其中中國電信和中國聯通實施3.5G+2.1G雙頻協同共建共享建網策略。中國移動和中國廣電圍繞黃金頻段700MHz打造“網絡+內容”生態,推動5G覆蓋快速增長。截至2023年底,我國5G基站總數達到337.7萬個,移動互聯網接入流量達3015億GB。行業共發展5G虛擬專網數量3.16萬個,5G應用案例數超9.4萬個,已融入97個國民經濟大類中的71個。

5G發展五年碩果累累,但未來面向5G-A/6G下一代信息通信仍面臨一些挑戰需要產業界合力共同解決。

挑戰一:5G用戶增長并未明顯拉動流量業務收入增長,現象級應用尚未出現

流量增長難以帶動收入提升,缺乏現象級應用拉動。工信部數據顯示,近三年移動數據流量業務收入增長持續放緩。2023年移動數據流量業務收入首次同比下降0.9%,達6368億元,在電信業務收入中占比下降至37.8%。究其原因,業務模式與終端形態尚未突破,用戶仍難以感知5G優勢。一方面,在終端性能與人眼分辨率的影響下,4G性能基本可滿足用戶體驗,難以帶動5G流量價值大幅提升。另一方面,視頻仍是目前用戶流量使用的主要方向,根據愛立信數據,2023年底全球視頻流量預計占所有移動數據流量的73%左右,5G在消費端的現象級新應用仍有待尋找。

挑戰二:5G受限于成本,競爭力不足,部分垂直行業需求仍有待進一步挖掘

5G相比Wi-Fi、4G等成本較高,競爭力不足。從競爭力上來看,蜂窩網絡的雖然移動性指標優勢顯著,但室內或小范圍覆蓋的物聯場景下對移動性指標要求不高,往往采用成本更低的Wi-Fi形式。HMS統計數據表明,2023年工業網絡中無線網絡的占比僅8%,而其中5%為工業WLAN。從部署與運營成本來看,5G模組成本在500元左右,是4G模組成本的十倍,對于價格敏感的行業如汽車行業仍認為成本過高。因此,雖然5G解決方案眾多,僅有14%的標桿項目實現了“解決方案可復制”(第六屆“綻放杯”數據)。

5G垂直行業應用仍有待進一步挖掘。5G行業滲透率還有待提升,目前我國5G 行業應用企事業單位數量近3萬家,僅占我國企事業法人單位的1.5‰。

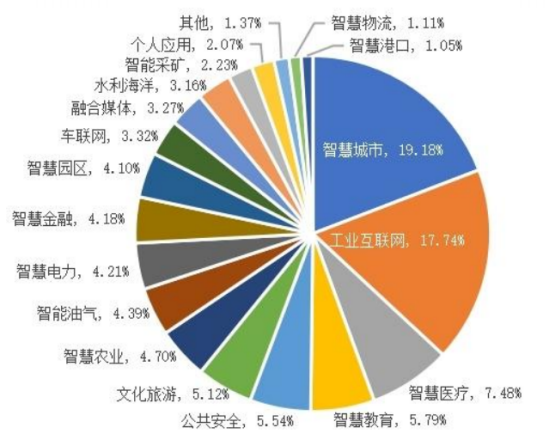

第六屆“綻放杯”大賽參賽項目行業領域占比

挑戰三:5G下一步發展的資源及模式有待進一步明確

針對新頻譜資源6GHz,我國已劃分給IMT,但具體業務模式尚未明確。2023年6月27日,工業和信息化部發布新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》明確了6GHz的上半部分6425-7125MHz應用于IMT,此頻段作為連續的中頻段資源,對于通信行業以及傳統行業的發展都將存在重大影響,中頻應用尚在探索。

專網的頻率政策不斷優化,如何進一步拉動垂直行業發展尚無定論。在5G上半場的專網建設中,主要以獨立/共享核心網為主,一定程度上限制了企業的定制化空間。面向全球行業專網專頻的趨勢,中國也曾進行過頻段的規劃。我國2001-2004年就開始嘗試頻譜招標(3.5GHz)的方式進行試點工作,并于2017年嘗試了專網頻段(1800MHz)的招標工作;后續又出臺了《關于推動5G加快發展的通知》、《5G全連接工廠建設指南》等政策,鼓勵企業探索專用頻率的服務模式。但受制于頻率招標規則、標的物設計、申請機制等原因,國內僅商飛獲批了專網頻段。

三、5G未來展望

(一)加強5G技術融合與終端創新

加強技術創新,完善融合應用技術產業體系。推動5G與XR、AI等技術融合,進一步增強5G低時延高可靠、大連接能力等特性,推動包括5G輕量化、5G定位、大上行、通信感知、5G AI等技術發展,擴大應用場景,推動5G增強演進技術加快落地商用。加強新終端創新,推進新形態、擴展類終端作為更多入口。豐富個人應用內容及終端,推進新型顯示、AI等技術的新型終端研發。新業務、新終端二者相互協同,激發客戶的網絡能力需求,推動連接和流量進一步增長,創造新的5G增量市場。

(二)提升5G垂直應用廣度與深度

挖掘場景,擴展5G覆蓋垂直行業的廣度。除了進一步賦能制造、能源、港口等5G發展較快的垂直行業應用,5G在新興場景的需求探索也將進一步增強5G滲透率。如低空經濟作為新質生產力的代表,已被列入國家戰略性新興產業之一。通過5G通感一體等賦能低空產業鏈上下游,推動低空經濟的高質量發展。降低成本,加深5G覆蓋中小微企業的深度。繼續研發和優化5G技術,拓展輕量級Redcap的應用,降低成本至百元左右。鼓勵產業鏈上下游企業合作,特別是中小微企業,共同開發和推廣5G應用,形成良性的產業生態。

(三)優化頻譜資源管理技術與機制

探索中頻應用場景,構建產業生態。積極探索實驗6GHz應用場景,明確業務模式,開發符合市場和用戶需求的5G服務和產品。深入研究頻譜相關技術,提升頻譜利用率。跟蹤國內外頻率共享等機制政策,創新動態頻譜管理等技術,為行業用頻提供技術支持。明確頻譜協調機制,加強產業間合作。國內還需盡快明確行業專網專頻的申請、運營機制,同時運營商也亟需探索與行業的合作模式,確保在未來行業數字化發展中仍占有一席之地。